Une équipe de chercheurs du Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), en collaboration avec deux autres laboratoires nationaux, a lancé un projet étudiant la faisabilité du stockage d'hydrogène à grande échelle au sein de formations géologiques.

Des chercheurs du LLNL, du Pacific Northwest Laboratory (PNNL) et du National Energy Technology Laboratory (NETL) ont levé près de 7 millions de dollars de financement auprès dele Département américain de l'énergie. Un projet de trois ans qui évaluera la possibilité de grottes et de formations naturelles comme sites de stockage d'hydrogène.

C'est un projet passionnant pour nous, car il aborde un élément essentiel de l'avenir énergétique un faibles émissions carbone. Une expertise du sous-sol dans les technologies connexes sera nécessaire : géothermie, stockage du carbone et du gaz naturel.

Josué Blanc, ingénieur LLNL et chercheur principal du projet

SHASTA, mettez l’hydrogène sous terre

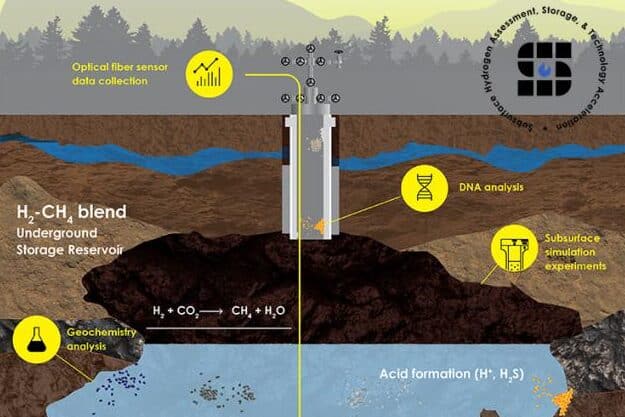

appelé Projet SHASTA (Ssous la surface Hydrogène Aévaluation, Storage, et Technologie Aaccélération), ce sera un effort multidisciplinaire. White et son collègue de LLNL Nicolas Castelletto mènera des travaux de modélisation du sous-sol. Le collègue géochimie Megan Smith mènera des expériences sur la haute pression et la haute température.

L’importance du stockage de l’hydrogène

L'hydrogène apparaît comme une option de carburant à faible teneur en carbone pour les transports, la production d'électricité, les applications manufacturières et les technologies d'énergie propre, susceptibles d'accélérer la transition de la planète vers une économie à faible émission de carbone. Le principal défi à ce stade est de garantir un stockage sûr et efficace de l’hydrogène. Le stockage d’hydrogène à grande échelle sera nécessaire dans le cadre de notre transition vers une économie énergétique propre. Cependant, le stockage souterrain de grands volumes d’hydrogène ne s’est avéré sûr et efficace que dans des structures en forme de dôme de sel ou dans des cavernes.

Où trouver les structures naturelles qui servent à stocker l’hydrogène ?

Toutes les régions et zones du monde ne disposent pas des conditions géologiques appropriées pour stocker l'hydrogène dans des cavités salines : c'est pourquoi un projet comme SHASTA permettra de déterminer la faisabilité technique de l'utilisation de systèmes souterrains et de quantifier les risques opérationnels associés au stockage dans de tels systèmes. De plus, il développera des technologies et des outils qui réduiront ces risques, et évaluera également la possibilité d'utiliser les structures actuellement utilisées pour le stockage du gaz naturel.

Des interactions qui seront étudiées à l’aide d’expériences en laboratoire, de simulations et de nouvelles méthodes de surveillance. Graphiques gracieuseté de LLNL. CLÉ : H2 = hydrogène ; CH4 = méthane ; CO2 = dioxyde de carbone ; H+ = cation hydrogène ; H2S = sulfure d'hydrogène ; H2O = eau.

Les questions clés que les chercheurs aborderont comprennent :

- Comment atténuer les risques techniques et opérationnels associés au stockage souterrain d’hydrogène afin que les opérations protègent les humains et l’environnement ?

- Comment tirer parti des technologies émergentes pour mettre en place un système de stockage souterrain d’hydrogène intelligent, sûr et efficace (par exemple, capteurs, simulateurs de réservoir et outils de dépistage) ?

- Quelles informations techniques, opérationnelles et économiques sont nécessaires pour permettre le stockage souterrain à grande échelle de l'hydrogène pur ou des mélanges hydrogène-gaz naturel ?

Des expériences sur le terrain et des simulations seront menées pour étudier l’impact de l’hydrogène pur et de l’hydrogène mixte sur les systèmes de stockage souterrains. La recherche se concentrera sur la quantification de la compatibilité des matériaux, et plus encore. Concentrez-vous également sur l’analyse des performances à l’échelle du cœur et du réservoir et sur la caractérisation des interactions microbiennes.

Une route qui n'est pas facile à suivre, mais qui est bien nécessaire. En cas de succès, le modèle développé par ces laboratoires américains pourrait être utile aux chercheurs du monde entier. Ces critères peuvent également être appliqués dans la recherche de structures naturelles dans d'autres lieux. Je ne dirais pas un pari (et peut-être que je le fais déjà), mais en Italie des structures similaires pourraient être présentes en Sicile.