L'Autism Glass Project est un laboratoire de la Faculté de médecine : dans un petit bureau du bâtiment administratif, les chercheurs Catalin Voss et Nick Haber associent technologie de reconnaissance faciale et intelligence artificielle pour créer de nouveaux traitements contre l'autisme.

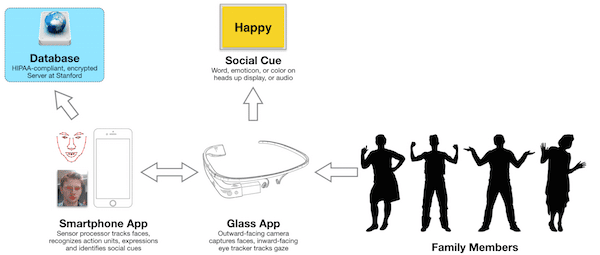

La deuxième phase impliquera 100 jeunes pour évaluer l'efficacité des traitements, qui peuvent également être réalisés à domicile. L'objectif est de créer une sorte de « traducteur d'émotions » capable de fournir aux enfants un « dictionnaire » des humeurs de leur interlocuteur en temps réel.

«Nous ne voulons pas que ce soit une sorte de prothèse», déclare Haber.

Une première étude, déjà lancée l'année dernière, a porté sur 40 jeunes et a été longue à réaliser en raison de la disponibilité d'une seule Google Glass. Aujourd'hui, le géant de Mountain View participe très activement à l'étude avec 35 nouveaux appareils supplémentaires : pour sa part, la Fondation Packard a donné 350.000 XNUMX € pour améliorer à la fois l'infrastructure et le logiciel utilisé pour cartographier les résultats.

Après avoir étudié l’interaction entre les enfants et les écrans, il faudra évaluer la manière dont les enfants interagissent avec le milieu qui les entoure. L'équipe a développé une sorte de jeu vidéo en collaboration avec le MIT Media Lab, appelé « Catch the Smile ». Dans le jeu, des enfants autistes portent des Google Glass et recherchent une émotion spécifique sur les visages des personnes qui les entourent. En suivant les résultats et en combinant l'analyse avec des questionnaires spéciaux, il est possible d'évaluer le « phénotype quantitatif » de l'autisme chez chacun des participants : une sorte de « facteur mathématique » de leur autisme.

Plus tard, les proches des enfants participeront également au "jeu", qui sera enrichi de nouvelles fonctions : "ils pourront surveiller le temps qu'ils passent à parler à leurs parents et combien de temps ils passent à les regarder dans les yeux". dit Voss.

L'expérimentation dure environ 20 minutes par session.

Les chercheurs espèrent rendre massive l'introduction de cette méthode afin d'obtenir des résultats de plus en plus fiables : de 100 participants à on ne sait combien, construire un mécanisme qui reconnaît beaucoup plus d'émotions, et de manière beaucoup plus précise, donner aux enfants autistes une véritable « superpuissance » supplémentaire.