La médecine régénérative a franchi une étape importante grâce aux recherches menées par le Institut Terasaki pour l'innovation biomédicale à Los Angeles. Les scientifiques ont développé une bio-encre innovante qui utilise une hormone à libération prolongée pour favoriser la croissance et la régénération du tissu musculaire imprimé en 3D. Cette découverte pourrait avoir de profondes implications pour le traitement des patients ayant subi une perte ou des lésions musculaires suite à un traumatisme, une maladie ou une intervention chirurgicale.

La Imprimer 3D elle a déjà révolutionné plusieurs secteurs, de la production industrielle au design, mais c'est dans le domaine de la médecine régénérative qu'elle pourrait avoir l'impact le plus profond. Un bioink (et la capacité de créer des tissus et des organes adaptés aux patients) a le potentiel de transformer le traitement des maladies et la chirurgie. L’un des principaux défis consiste à créer des tissus qui non seulement ressemblent à des tissus naturels, mais qui fonctionnent également comme eux.

Le contexte du défi

Générer un tissu musculaire similaire à celui « original » n’est pas une tâche simple. Les tissus sont composés de nombreux types de cellules différents et l'environnement entourant les muscles est régulé par des voies biochimiques et biomécaniques complexes. Ceux-ci incluent des cytokines inflammatoires et des facteurs de croissance qui maintiennent la stabilité interne et soutiennent la réparation des tissus.

L'approche traditionnelle et ses limites

Actuellement, la réparation d'un muscle endommagé ou perdu en raison d'une blessure, d'une maladie ou d'une intervention chirurgicale implique le transfert d'un muscle sain vers le site affecté, une technique appelée transfert autologue. Cependant, cette méthode a non seulement un impact négatif sur la zone d’où sont prélevés les tissus sains, mais peut également entraver la récupération fonctionnelle du muscle.

Une solution innovante : la bio-encre

Bioink développé par l’Institut Terasaki pour l’innovation biomédicale (TIBI) pourrait surmonter les limites du transfert autologue, améliorant ainsi la construction musculaire squelettique imprimée en 3D.

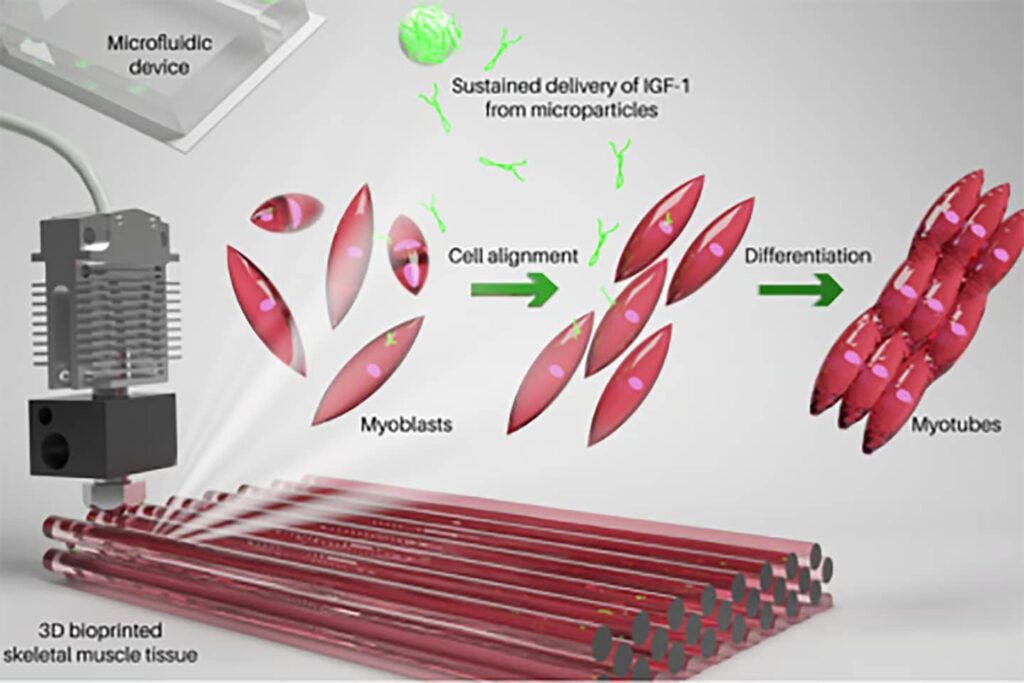

Le développement normal des muscles squelettiques est un processus progressif. Il repose sur des myoblastes, précurseurs des cellules musculaires, qui fusionnent pour former des myotubes, qui finissent par devenir des fibres musculaires. Ce processus est appelé myogenèse. Par conséquent, en ingénierie musculaire, il est essentiel que la fonctionnalité soit maintenue en garantissant que les cellules musculaires en cours de maturation sont structurellement alignées et que leur survie est améliorée.

L'ingrédient clé du bioink : l'IGF-1

Pour simuler la myogenèse, les chercheurs se sont appuyés sur un ingrédient clé de leur bioink : le facteur de croissance IGF-1. Cette hormone, dont la structure moléculaire s’apparente à celle de l’insuline, est essentielle à la croissance normale des os et des tissus.

Le bioink est composé d'un hydrogel biocompatible à base de gélatine appelé gélatine méthacryloyle (GeIMA), de cellules myoblastiques et de microparticules PLGA recouvertes d'IGF-1 conçues pour libérer lentement l'hormone à mesure que les particules se dégradent.

Des résultats prometteurs

Les chercheurs ont découvert que trois jours après la bio-impression des muscles, les myoblastes étaient viables, confirmant que le processus d'impression n'avait pas endommagé les cellules. Ils ont observé un alignement amélioré des myoblastes et une fusion des myoblastes pour former des myotubes. Ces résultats étaient particulièrement évidents dans les constructions contenant de l'IGF-1.

Vers un avenir régénérateur

Ces résultats ne sont qu’un début. Avec davantage de recherche et de développement, nous pourrions assister à une utilisation généralisée de cette technologie en chirurgie et en médecine régénérative. Comme il l'a souligné Ali Khademhosseini, auteur correspondant de l'étude, "il existe un grand potentiel dans l'utilisation de cette stratégie pour la création thérapeutique de tissus musculaires fonctionnels et contractiles".

La recherche a été publiée dans la revue Bioscience macromoléculaire, et je mets le lien ici.